Il 21 Gennaio ricorre la festa musulmana di ’id al-adhâ (festa del sacrificio) o ’id al kebir (grande festa), la più importante ricorrenza musulmana.

Il 21 Gennaio ricorre la festa musulmana di ’id al-adhâ (festa del sacrificio) o ’id al kebir (grande festa), la più importante ricorrenza musulmana.Il Gruppo dei Democratici di Sinistra di Palermo ha seguito l’organizzazione della festa sostenendo il lavoro della Comunità pakistana presente in città. La festa per la prima volta sarà ospitata da una struttura comunale e si terrà presso l’ex Chiesa del Noviziato dei Crociferi, in via Torremuzza 20.

La ricorrenza della così detta festa del montone, viene rispettata in molte nazioni europee, dove nelle scuole viene ritenuto giorno di festa.

L’integrazione delle altre culture si deve necessariamente costruire attraverso la conoscenza delle stesse e lo scambio rispettoso. Solo valorizzando le differenze in quanto ricchezze sarà possibile vivere in un mondo migliore.

Per tale ragione il Gruppo dei Democratici di Sinistra di Palermo hanno inviato agli organi di informazioni, un breve sunto sull’ISLAM e sulle ragioni della festa che andiamo di seguito a pubblicare.

COS’E’ L’ISLAM

E’ l’ultima grande religione monoteistica, dopo l’ebraismo e il cristianesimo, ma è la seconda religione mondiale

come numero di fedeli: 1 miliardo e 400 milioni (in Italia 2 milioni).

come numero di fedeli: 1 miliardo e 400 milioni (in Italia 2 milioni). A dir il vero, il monoteismo islamico si avvicina più a quello ebraico (con la loro concezione del dio unico) che non a quello cristiano (con la sua concezione del dio uno e trino). Tanto è vero che la trinità cristiana viene considerata dai musulmani come una forma di politeismo o di triteismo.

Normalmente però gli studiosi annoverano nel campo del monoteismo tutte e tre le religioni.

I pilastri della fede, la dogmatica musulmana si basa su due importanti formule sintetiche, valide per tutto il mondo islamico. Ogni credente è obbligato a ripeterle con frequenza e a tramandarle alle future generazioni.

La prima è chiamata "imàn" (formula della salvaguardia) e recita così: "Credo fermamente in Dio uno e unico, e nei suoi angeli, e nei suoi libri rivelati ai profeti, e negli inviati di Dio (profeti), e nel giorno del Giudizio, e nella vita dopo la morte".

La seconda delle grandi formule è l’ "islam" (abbandono in Dio) ed ha valore anche morale e pratico: "Confesso che non c’è Dio all’infuori di Allah e Maometto è il suo profeta, professo la chiamata alla preghiera, l’obbligo dell’elemosina, del digiuno di Ramadan e del pellegrinaggio a La Mecca".

I punti salienti della professione di fede sono dunque i seguenti:

1) Unità e unicità di Dio (la prima contro il politeismo pagano, la seconda contro il monoteismo ebraico-cristiano). Il Dio musulmano è creatore dell’universo dal nulla, predestina gli uomini al bene e al male, ed è irrapresentabile perché assolutamente misterioso. Gli si attribuiscono 99 nomi positivi (onnipotente, sapiente, fedele, ecc.), ma il centesimo, il suo vero nome, resta sconosciuto e viene appunto sostituito dall’appellativo Allah, che letteralmente significa "il dio". Allah è un dio esclusivo e vendicativo, ma di fronte al pentimento perdona qualunque peccato.

2) Le cinque preghiere quotidiane, che il fedele, col capo coperto, deve compiere sempre rivolto verso La

Mecca. Esse avvengono all’alba, a mezzogiorno, di pomeriggio, al tramonto e alla sera: le ore sono state fissate qualche tempo dopo la morte di Maometto; la più importante è quella di mezzogiorno, specie al venerdì, che è il giorno festivo (nel quale però non viene imposto il divieto di lavorare). Le preghiere si concluderanno con il sermone dell’imam, cui però è facoltativo assistere. L’officiante non è un sacerdote, in quanto, per diventarlo, basta conoscere in modo approfondito i testi sacri ed essere eletto dalla comunità.

Mecca. Esse avvengono all’alba, a mezzogiorno, di pomeriggio, al tramonto e alla sera: le ore sono state fissate qualche tempo dopo la morte di Maometto; la più importante è quella di mezzogiorno, specie al venerdì, che è il giorno festivo (nel quale però non viene imposto il divieto di lavorare). Le preghiere si concluderanno con il sermone dell’imam, cui però è facoltativo assistere. L’officiante non è un sacerdote, in quanto, per diventarlo, basta conoscere in modo approfondito i testi sacri ed essere eletto dalla comunità. Dall’alto del minareto della moschea il muezzin, che può avvalersi di amplificatori, chiama i fedeli alla preghiera, ma si può pregare anche in casa propria o sul luogo del lavoro, ovunque ci si trovi. Uomini e donne si radunano separatamente in file, mettendosi uno accanto all’altro: il ricco accanto al povero. Le preghiere, recitate con molta calma, sono brevi e tutte tratte dal Corano e dagli Hadith, racconti di vita e detti di Maometto scritti da suoi seguaci. All’inizio si prega in piedi, poi vi sono piccole e grandi prostrazioni, sopra un tappeto o una stuoia, con la fronte poggiata per terra.

3) L’elemosina legale (zakat), che consiste in una esazione statale delle imposte (in genere il 2,5% del reddito annuale netto), per opere di beneficenza o di pubblico interesse, per le spese comunitarie, per i debitori insolventi o per i neo-convertiti. Il Corano non si preoccupa della quantità ma della qualità del dono (che va fatto secondo coscienza e senza umiliare il ricevente, tant’è che nella tradizione dei mistici sufi spesso viene considerata inaccettabile l’elemosina di coloro la cui ricchezza o il cui potere si presume siano stati ottenuti in maniera illecita).

4) Il digiuno, che implica l’astinenza da qualunque cibo e bevanda, dal fumo, dai profumi e dai rapporti sessuali, durante il Ramadan, nono mese del calendario islamico, che già era considerato sacro presso gli antichi arabi. A causa del calendario lunare, il Ramadan cade in stagioni diverse e per quella estiva il digiuno è particolarmente gravoso. Solo dopo 33 anni ricade nella stessa data. Maometto aveva cominciato con l’imporre il digiuno ebraico del kippur, che va dal tramonto di un giorno al tramonto del giorno successivo. Ma a causa della rottura con gli ebrei di Medina, lo sostituì con questo digiuno mensile, limitato alle ore di luce solare.

I viaggiatori, i malati, gli anziani, le gestanti, le nutrici e ogni persona costretta a un lavoro pesante sono esonerati, ma solo temporaneamente, oppure devono provvedere con una corrispondente espiazione (per esempio aiutando i poveri).

5) Il pellegrinaggio alla Mecca, almeno una volta nella vita, per sottolineare i principi di sottomissione a Dio,

uguaglianza tra gli uomini, unità musulmana e purificazione-sacrificio. Qui infatti si trovano i luoghi più sacri dei musulmani, interdetti agli infedeli. Maometto vi iniziò il ministero e Abramo vi ricostruì la Kaaba (edificata da Adamo), aiutato dal figlio Ismaele, in segno della loro sottomissione a dio: così dice il Corano. La Kaaba è un edificio a forma di cubo, nove metri per dodici, che si eleva nel cortile della Grande Moschea. Nell’angolo sud-est, all’esterno, vi è incastrata la famosa Pietra Nera, un meteorite che prima di Maometto veniva identificato con il dio locale Hubal e che fu ridotto in frammenti nel 683 d.C., durante l’assedio del califfo Yezid. I frammenti sono tenuti insieme da una cornice rotonda, d’argento. La Kaaba contiene un’unica stanza senza finestre, cui si accede per una porta, alcuni metri sotto il livello del suolo. Vi si fanno vedere l’impronta del piede di Abramo su una sacra pietra, insieme con la tomba di Agar e del figlio Ismaele. L’edificio è coperto da pesanti drappeggi di broccato nero ricamato in oro con i testi del Corano. Il grande pellegrinaggio alla Mecca si fa nell’ultimo mese del calendario (per gli altri mesi si parla di "piccolo pellegrinaggio"). Durante la permanenza in questa città, i fedeli non possono radersi, tagliarsi i capelli e le unghie, né avere rapporti sessuali, litigare o far del male a qualcuno.

uguaglianza tra gli uomini, unità musulmana e purificazione-sacrificio. Qui infatti si trovano i luoghi più sacri dei musulmani, interdetti agli infedeli. Maometto vi iniziò il ministero e Abramo vi ricostruì la Kaaba (edificata da Adamo), aiutato dal figlio Ismaele, in segno della loro sottomissione a dio: così dice il Corano. La Kaaba è un edificio a forma di cubo, nove metri per dodici, che si eleva nel cortile della Grande Moschea. Nell’angolo sud-est, all’esterno, vi è incastrata la famosa Pietra Nera, un meteorite che prima di Maometto veniva identificato con il dio locale Hubal e che fu ridotto in frammenti nel 683 d.C., durante l’assedio del califfo Yezid. I frammenti sono tenuti insieme da una cornice rotonda, d’argento. La Kaaba contiene un’unica stanza senza finestre, cui si accede per una porta, alcuni metri sotto il livello del suolo. Vi si fanno vedere l’impronta del piede di Abramo su una sacra pietra, insieme con la tomba di Agar e del figlio Ismaele. L’edificio è coperto da pesanti drappeggi di broccato nero ricamato in oro con i testi del Corano. Il grande pellegrinaggio alla Mecca si fa nell’ultimo mese del calendario (per gli altri mesi si parla di "piccolo pellegrinaggio"). Durante la permanenza in questa città, i fedeli non possono radersi, tagliarsi i capelli e le unghie, né avere rapporti sessuali, litigare o far del male a qualcuno.Appena entrati in città, tutti i pellegrini, con indosso una divisa di stoffa bianca, composta di due panni non cuciti (simbolo di umiltà, purificazione e uguaglianza sociale), devono compiere le abluzioni previste. Il primo rito è quello di girare attorno alla Kaaba per sette volte: a ogni giro ci si ferma per baciare la Pietra nera. Se c’è troppa

folla la si tocca con la mano o con il bastone. Poi si percorrono di corsa, per altre sette volte, i cinquecento metri che separano due collinette, in ricordo della triste situazione di Agar e di suo figlio Ismaele, che, secondo le tradizioni islamica, ebraica e cristiana, furono salvati da una sorgente d’acqua fatta zampillare dall’arcangelo Gabriele nel deserto. Tale pozzo, cui si può attingere l’acqua, considerata santa, dista solo alcuni chilometri dalla Mecca. Dopo questo rito i fedeli raggiungono il monte Arafat dove stanno eretti in meditazione da mezzogiorno al tramonto: qui, secondo la tradizione, Adamo ed Eva si sarebbero ritrovati dopo la cacciata dal paradiso, e qui Maometto avrebbe pronunciato l’ultimo discorso. Ritornando poi alla Mecca, i pellegrini si fermano durante la notte nella località di al-Muzdalifa, ove ognuno raccoglie dei sassi che il giorno dopo scaglierà ritualmente contro tre pilastri di pietra nel vicino villaggio di Minà, a ricordo del momento in cui Abramo resistette alla tentazione di disobbedire a dio, che gli aveva chiesto di sacrificare il figlio (Ismaele, per i musulmani), al fine di dimostrare la propria fede. Siccome il bambino fu riscattato con una vittima sacrificale (un animale), i musulmani offrono in sacrificio pecore o cammelli (la cui carne viene poi distribuita ai poveri).

folla la si tocca con la mano o con il bastone. Poi si percorrono di corsa, per altre sette volte, i cinquecento metri che separano due collinette, in ricordo della triste situazione di Agar e di suo figlio Ismaele, che, secondo le tradizioni islamica, ebraica e cristiana, furono salvati da una sorgente d’acqua fatta zampillare dall’arcangelo Gabriele nel deserto. Tale pozzo, cui si può attingere l’acqua, considerata santa, dista solo alcuni chilometri dalla Mecca. Dopo questo rito i fedeli raggiungono il monte Arafat dove stanno eretti in meditazione da mezzogiorno al tramonto: qui, secondo la tradizione, Adamo ed Eva si sarebbero ritrovati dopo la cacciata dal paradiso, e qui Maometto avrebbe pronunciato l’ultimo discorso. Ritornando poi alla Mecca, i pellegrini si fermano durante la notte nella località di al-Muzdalifa, ove ognuno raccoglie dei sassi che il giorno dopo scaglierà ritualmente contro tre pilastri di pietra nel vicino villaggio di Minà, a ricordo del momento in cui Abramo resistette alla tentazione di disobbedire a dio, che gli aveva chiesto di sacrificare il figlio (Ismaele, per i musulmani), al fine di dimostrare la propria fede. Siccome il bambino fu riscattato con una vittima sacrificale (un animale), i musulmani offrono in sacrificio pecore o cammelli (la cui carne viene poi distribuita ai poveri). La festa del sacrificio pone fine al pellegrinaggio. Oggi questo precetto può anche essere sostituito con un’elemosina straordinaria o con l’invio di un altro fedele sostenuto finanziariamente.

Non pochi tuttavia concludono il pellegrinaggio alla Mecca con la visita alla tomba di Maometto a Medina e con

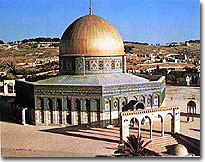

un pellegrinaggio a Gerusalemme. Non dobbiamo infatti dimenticare che per i musulmani le città sante sono tre: La Mecca, Medina (in Arabia Saudita) e Gerusalemme. Proprio qui, sul colle ove Abramo - così vuole la leggenda islamica - stava per sacrificare Isacco, è stato costruito uno dei monumenti più antichi dell’architettura musulmana: la moschea del califfo Omar, che con la sua cupola dorata domina il panorama della città. Ma per i musulmani Gerusalemme è importante anche perché Maometto, prima di rompere con gli ebrei di Medina, aveva insegnato a pregare rivolti in quella direzione. Infine a Gerusalemme, secondo la tradizione, Maometto sarebbe asceso in cielo e nel giorno del giudizio l’angelo Israfil suonerà la tromba.

un pellegrinaggio a Gerusalemme. Non dobbiamo infatti dimenticare che per i musulmani le città sante sono tre: La Mecca, Medina (in Arabia Saudita) e Gerusalemme. Proprio qui, sul colle ove Abramo - così vuole la leggenda islamica - stava per sacrificare Isacco, è stato costruito uno dei monumenti più antichi dell’architettura musulmana: la moschea del califfo Omar, che con la sua cupola dorata domina il panorama della città. Ma per i musulmani Gerusalemme è importante anche perché Maometto, prima di rompere con gli ebrei di Medina, aveva insegnato a pregare rivolti in quella direzione. Infine a Gerusalemme, secondo la tradizione, Maometto sarebbe asceso in cielo e nel giorno del giudizio l’angelo Israfil suonerà la tromba.Maometto si limitò a prescrivere un certo numero di doveri e pratiche rituali estremamente semplici, ma nell’islam non vi sono sacramenti, né riti equivalenti, per importanza, ai cinque pilastri della fede, e neppure vi sono dogmi formulati dopo la stesura del Corano.

Il calendario

L’era islamica viene calcolata dall’anno dell’Egira, che avvenne nel 622 d.C. Chi fissò questa data, per il nuovo calendario, fu il califfo Omar. Nell’Arabia pre-islamica si aggiungeva di tanto in tanto un anno affinché le stagioni potessero sempre corrispondere ai rispettivi mesi. Con Maometto invece il conto legato al mese lunare è diventato più rigido. Secondo il precetto del Corano, la misura del tempo viene calcolata sulle fasi lunari, per cui l’anno islamico consta di 354 giorni, divisi in 12 mesi lunari, che sono alternativamente di 30 e 29 giorni. (Sono previsti anche gli anni bisestili). Ma ogni 33 anni si ha la differenza di un anno fra le date musulmane e quelle gregoriane.

Per stabilire un’accurata corrispondenza fra le due date occorrono calcoli un po’ complicati (ad es. il 1° muharram 1402 corrispondeva al 30 ottobre 1981). Il giorno musulmano, per le ore della preghiera, comincia non dopo la mezzanotte ma all’alba.

Consigli ben veduti

L’enciclopedia britannica nel ’93 stimava la popolazione mondiale in 5,480 miliardi di abitanti ripartiti in 270 paesi, di cui il 33,4 % di cristiani che abitano 270 paesi, il 17,7 % di musulmani in 184 paesi, il 13,4 % di induisti ripartiti in 94 paesi, il 5,7 % di buddhisti in 92 paesi, lo 0,3 % di ebrei in 134 paesi. La comunità islamica mondiale è dunque composta di circa un miliardo di fedeli , di cui il 22% sono di lingua araba. La maggior parte dei musulmani infatti abita in Asia e si contano tanti musulmani in Pakistan e India quanti nell’insieme dei paesi arabi.

L’enciclopedia britannica nel ’93 stimava la popolazione mondiale in 5,480 miliardi di abitanti ripartiti in 270 paesi, di cui il 33,4 % di cristiani che abitano 270 paesi, il 17,7 % di musulmani in 184 paesi, il 13,4 % di induisti ripartiti in 94 paesi, il 5,7 % di buddhisti in 92 paesi, lo 0,3 % di ebrei in 134 paesi. La comunità islamica mondiale è dunque composta di circa un miliardo di fedeli , di cui il 22% sono di lingua araba. La maggior parte dei musulmani infatti abita in Asia e si contano tanti musulmani in Pakistan e India quanti nell’insieme dei paesi arabi.Questi dati ci aiutano a comprendere sia la vastità del fenomeno, sia la sua universalità, sia ci aiutano a sfatare l’errato concetto di un monolitismo islamico.

L’Islam si è inculturato nei vari paesi assumendo caratteristiche differenti per cui occorre essere molto prudenti nell’accostarlo, e disponibili a riconoscerne le mille sfaccettature. Inoltre occorre tenere presente che non avendo più l’Islam un unico punto di riferimento, come nel passato fu il califfo, diventa difficile che esso si pronunci in maniera ufficiale e unitaria se non a livello di unità territoriale.

Non parliamo dunque di un unico Islam, ma di tanti Islam, compreso quello europeo che sta nascendo proprio in questi anni sia per effetto della migrazione dai paesi del medio oriente e del Maghreb, sia per effetto della conversione di occidentali a questa fede.

L’Islam europeo, con i suoi 9 milioni di fedeli, si configura come figlio di quell’Islam della tradizione che gli immigrati delle prime generazioni portavano con sé, ma anche come un Islam che incomincia a confrontarsi con quei valori tipici dell’occidente relativi alla laicità dello stato, al mito del progresso, alla privatizzazione del religioso, che non hanno pari nei paesi islamici o comunque vi si configurano in maniera assai diversa.

L’Islam si modifica e prende forma anche in base all’esperienza dell’incontro con le altre religioni presenti sul comune territorio europeo.

Questo dovrebbe indurre credenti e non credenti occidentali a una riflessione responsabile circa gli spazi del religioso nella società europea, sul senso e sui simbolismi relativi alla vita e alle tappe fondamentali di essa, sul diritto all’ espressione della cultura religiosa.

La sfida del futuro in questa Europa multiculturale e multireligiosa sta proprio nella capacità di gestire la coesistenza tra le tante differenze che stanno nei nostri anni sostanziandosi nell’esperienza della nostra vita collettiva.

Il governo politico del nostro paese e delle nostre città dovrà sapersi confrontare con queste differenti

rappresentazioni del proprio essere cittadini, uomini e donne, genitori, con modi di intendere il diritto e la vita collettiva differenti. Se si sarà capaci di considerare la differenza come ricchezza, seppure faticosamente acquisibile, allora l’incontro di culture sarà elemento di fecondazione importante per l’Europa, che rischia oggi una certa sterilità culturale.

rappresentazioni del proprio essere cittadini, uomini e donne, genitori, con modi di intendere il diritto e la vita collettiva differenti. Se si sarà capaci di considerare la differenza come ricchezza, seppure faticosamente acquisibile, allora l’incontro di culture sarà elemento di fecondazione importante per l’Europa, che rischia oggi una certa sterilità culturale.L’alterità rappresentata dall’Islam è peraltro a noi occidentali vicina per certi versi e lontana per altri.

L’Islam ci è vicino perché professa come i credenti ebrei e cristiani l’unicità di Dio, riconosce che Egli ha donato agli uomini la sua parola attraverso i suoi profeti, induce a una vita rispettosa dei fratelli, invita alla preghiera, al digiuno, all’elemosina.

Più lontano dalla nostra sensibilità l’Islam appare quando fonda il diritto sul testo sacro e legittima una disparità giuridica tra uomo e donna, quando nega la libertà di cambiare religione, o fatica ad analizzare il Corano come parola di Dio espressa in linguaggio umano e dunque suscettibile di un lavoro esegetico, quando contestualmente al dirsi religione si proclama cultura, politica, stato.

L’Islam profitterà dell’incontro con l’occidente: esso sarà costretto a confrontarsi con la modernità e a dare risposte agli uomini del nostro tempo e della nostra cultura.

Dovrà coniugare la sua intransigente certezza di essere criterio di verità delle religioni ebraica e cristiana, con cui ritiene di porsi in continuità come messaggio ultimo e dunque completo e definitivo, con la pretesa di salvezza di altri messaggi religiosi, dovrà rivedere alcuni aspetti del suo dire i legami famigliari facendo i conti con secolarizzazione, consumismo, relativismo etico.

Un piccolo riepilogo

L’ ’id al-adhâ (festa del sacrificio) detta anche ’id al kebir (grande festa) si celebra circa due mesi dopo la rottura del digiuno, il 10° giorno del mese del pellegrinaggio, a ricordo del sacrificio di Abramo.

Durante la festa ogni capo famiglia sgozza un montone che sarà poi cucinato e consumato in famiglia.

Per i musulmani Mecca, Medina e Gerusalemme rappresentano tre città sacre, perché ad esse sono legati momenti della vita di Abramo, Agar, Ismaele, Muhammad.

Per i musulmani Mecca, Medina e Gerusalemme rappresentano tre città sacre, perché ad esse sono legati momenti della vita di Abramo, Agar, Ismaele, Muhammad.A Mecca si trova la moschea che contiene i luoghi più importanti dell’Islam, tra cui la Kaaba, costruita da Abramo e Ismaele sul luogo dove Abramo innalzò, secondo la tradizione islamica, il primo tempio.

A Medina i musulmani venerano la tomba del Profeta, delle sue spose e dei primi califfi. Gerusalemme, chiamata "il luogo santo" contiene tra l’altro la "cupola della roccia" da cui il Profeta salì al cielo.

Questi luoghi sono meta di pellegrinaggio, ma quando del pellegrinaggio l’islam fa il quinto pilastro allude al pellegrinaggio a Mecca nei primi dieci giorni del dodicesimo mese del calendario islamico.

La Mecca è considerata mozzo della ruota del mondo islamico e i riti del pellegrinaggio inducono nei fedeli un rinnovamento spirituale profondo, permettono di vivere un’esperienza di fraternità e uguaglianza tra credenti di ogni condizione e cultura e permettono un ritorno alle fonti dell’Islam. Ogni anno si recano a Mecca da due a tre milioni di musulmani provenienti da tutti i paesi.

I libri divini sono scritture rivelate e l’islam riconosce quattro libri: la Torah rivelata a Mosè, il Salterio di Davide, il Vangelo rivelato a Gesù, il Corano, rivelato a Muhammad.

Sono venticinque i profeti inviati da Dio citati nel Corano a cui i musulmani credono e la maggior parte di essi appartiene anche alla tradizione biblica.

I principali profeti venerati dai musulmani sono Abramo, Mosé, Gesù, sua madre Maria e in ultimo, sigillo e suggello della profezia, Muhammad.

Piccola nota su Ismaele e Isacco per capire.

Il testo del Corano non cita il nome del bambino che avrebbe dovuto essere immolato da Abramo. Tuttavia, quelli che si pronunciano chiaramente per Isacco sono unanimi, e questo fino all’inizio del XII secolo. La ragione sarebbe la lotta, fra Persiani e Arabi, per la supremazia culturale del mondo musulmano.

I Persiani sciiti si reclamano da Isacco, mentre gli Arabi sunniti si ricollegano a Ismaele. Tutti gli autori posteriori, eccetto quelli che si rifanno a fonti giudaiche, riprendono la posizione favorevole a Ismaele.

20/01/2005

Tratto dal sito www.guidasicilia.it

Lunedì, 14 febbraio 2005