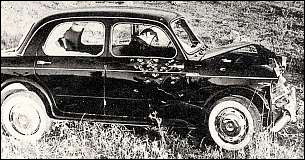

Agli inizi del Ventesimo Secolo Corleone ha già conquistato l’appellativo di Cassazione della Mafia. Merito della sua posizione strategica che le consente di controllare sia l’accesso alla Conca d’Oro palermitana, attraverso la leggendaria strada statale 118, sia la distribuzione dell’acqua, da sempre uno dei massimi affari di Cosa Nostra. Eppure la culla degli uomini del disonore più sanguinari ha origini arabe, come testimonia l’antico nome (Kurliyun), e nel 1237 è stata assegnata da Federico II a un nutrito gruppo di coloni lombardi guidati da Ottone di Camerana. Da essi discendono i pochi corleonesi biondi con gli occhi azzurri, tra i quali non rientra il dottor Michele Navarra, incontrastato capo della famiglia mafiosa a cavallo della Seconda guerra mondiale. Navarra è tozzo, con lo stomaco prominente, perennemente vestito di scuro. A Corleone esercita un potere assoluto: medico condotto, direttore dell’ospedale, fiduciario di un ente previdenziale, ispettore sanitario delle ferrovie, proprietario della prima società siciliana di trasporto interurbano costituita grazie alla benevolenza delle autorità statunitensi, che regalano gli automezzi in disuso della V armata di Patton. Alle dipendenze di Navarra si muove Luciano Leggio, un bracciante semianalfabeta, che nel 1948 sopprime il sindacalista Placido Rizzotto. Le sue violente campagne contro il latifondo, di cui Corleone è uno snodo vitale, gli hanno attizzato l’odio dei grandi proprietari terrieri. La sparizione di Rizzotto rimane un mistero fino all’intervento del giovane capitano dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa (nel 1982, dopo esser stato nominato super prefetto, sarà ammazzato a Palermo assieme alla giovane moglie). Dalla Chiesa riesce a individuare le responsabilità di Leggio, datosi alla fuga: nel trasmettere il rapporto conclusivo alla procura ne trasforma il cognome in Liggio e da quel giorno così verrà chiamato dagli organi d’informazione. Leggio rimane latitante finché alcune testimonianze di comodo non ne rendono possibile l’assoluzione in tribunale. Rientrato a Corleone raccoglie intorno a sé un gruppo di poverissimi contadini pronti a ogni infamia pur di mettere le mani sulla roba degli altri. Sono giovani cresciuti nel culto della violenza, il cui concetto di umanità non supera mai gli ambiti familiari. I loro nomi sono destinati a una tragica fama: Salvatore Riina, Bernardo e Giovanni Provenzano, Calogero e Leoluca Bagarella. Sono sconosciuti ai carabinieri tranne Riina, che a diciannove anni ha ucciso un coetaneo al termine di una partita di bocce. Sconta soltanto sei anni nel penitenziario di Turri, dove risulta il miglior alunno di terza elementare. Esce nel 1955 e si unisce subito al gruppetto di conoscenti impegnati a macellare clandestinamente gli animali appena rubati. Basterebbe un’irruzione dei carabinieri nel feudo Piano di Scala per stroncare all’esordio il gruppetto che le ricche e bene imparentate «famiglie» mafiose chiameranno «I viddani di Corleone» . La denominazione è volutamente spregiativa: agli occhi di casati proprietari di aranceti e di uliveti, di banche e di immobili di pregio quegli analfabeti che usano lo stesso paio di pantaloni d’inverno e d’estate, che non sprecano l’acqua per lavarsi, che si esprimono in un dialetto strettissimo sono poco più che selvaggi, per l’appunto i villani dei paesi. Ma i carabinieri per cecità o per insipienza non intervengono e i «viddani» possono preparare il primo colpo eclatante: l’eliminazione dello stesso Navarra ucciso in un agguato mentre transita sulla statale 118. È l’agosto del ’ 58: la fotografia della Fiat 1100 nera crivellata di colpi fa il giro del

mondo. In Sicilia annuncia che pure dentro Cosa Nostra, da sempre intenta a difendere l’ordine antico delle cose, è cominciata la rivoluzione. I sanguinari ragazzotti di Leggio sfruttano l’unica dote naturale: sparano come angeli – la religione dei mafiosi è quella dell’Antico Testamento: occhio per occhio, dente per dente rappresenta la principale regola di vita – e provano gusto a essere gli angeli della cattiva morte. Non conoscendo barriere morali, imparano presto che il potere può camminare sulla canna del proprio mitra. A loro insaputa applicano gli stessi concetti, che appena qualche anno prima hanno fatto la fortuna di Mao: dall’uso preventivo della violenza all’ammazzarne uno, meglio ancora dieci, per educarne cento. Anch’essi come Mao, di cui naturalmente ignorano l’esistenza, puntano sui contadini e sui pastori per andare alla conquista delle città e la campagna rimarrà il punto di forza, il rifugio dei periodi difficili.

« Binnu » , l’angelo bravo da tenere a bada

Dal ’ 58 al ’ 63 Corleone diventa l’epicentro di una mattanza che produce oltre cento cadaveri. Finisce con l’abbattimento degli ultimi tre navarriani durante la festa della santa patrona. Quella sera d’inizio settembre Bernardo Provenzano, detto Binnu, entra nella saletta del pronto soccorso dell’ospedale dei Bianchi, di cui Navarra era stato il direttore. Ha la camicia zuppa di sangue, fuoruscito da una lieve ferita alla testa. Al medico di turno spiega che durante la passeggiata in piazza ha avvertito un forte dolore al capo ed è svenuto senza accorgersi di niente. Non ha capito che cosa l’abbia colpito, forse uno dei mortaretti esplosi nell’ambito dei festeggiamenti. Il sanitario lo soccorre guardandosi bene dal rivolgergli domande: probabilmente lo conosce, sa che ha la fama di essere l’angelo più bravo tra quelli che sparano come un angelo e non vuole complicazioni. Deve, però, stendere un rapporto e inviarlo all’autorità giudiziaria. Quattro giorni dopo dalla procura di Palermo un sagace magistrato, Cesare Terranova (verrà ucciso nel 1979 a Palermo dai corleonesi), chiede l’arresto dei quattro fratelli Provenzano. Terranova ha con pazienza disegnato la mappa dei «viddani» e intuito che Leggio e i suoi, benché privi di appoggi politici e di conoscenze altolocate, sono entrati nel gioco grande. Terranova scrive pure che l’elemento da tenere a bada è Bernardo Provenzano, legatissimo a Calogero Bagarella, in compagnia del quale è stato il protagonista del quinquennio di sangue. La cosca di Leggio si articola infatti su ramificati rapporti parentali. Vi militano diversi cugini del capo, che hanno tirato dentro i Provenzano e il legame tra Binnu e Calogero ha portato all’ingresso dei Bagarella. Sono il padre Salvatore e i fratelli minori di Calogero, Giuseppe e Leoluca, ma in casa, oltre i tre maschi, si aggirano un nugolo di sorelle: la più piccola di tutte, Ninetta, si lancia occhiate con Totò Riina. Tra i due corrono quattordici anni e un diverso stato sociale. Ninetta studia, sogna di laurearsi, vorrebbe insegnare, però accetta di legarsi all’ex galeotto. Ninetta è conscia delle differenze culturali – il fidanzato ha dovuto interrompere la quarta elementare a Turi per presenziare al processo d’appello – , sa anche quale tipo di esistenza l’aspetta, tuttavia condivide con il proprio innamorato l’idea che a contare siano soltanto la famiglia e il benessere, il resto sono le bugie del mondo. Di conseguenza a rimorchio dei futuri cognati arriva anche Riina, il quale all’inizio si distingue per la totale remissività nei confronti di Leggio. Lui, Lucianeddu, si è già installato a Palermo. È accolto nei migliori salotti; colleziona maestrine di scuola; frequenta i boss sopravvissuti alla più micidiale guerra di mafia che abbia mai devastato la città; studia il modo d’impadronirsi della commissione interprovinciale, il vertice di Cosa Nostra siciliana, quella che al cinema e in televisione verrà denominata la Cupola. A un suo segnale dalle campagne di Corleone piomberanno i «viddani» guidati da Binnu Provenzano e Caliddu Cagarella, l’affettuoso nomignolo di Calogero. I due sono rimasti in zona: sanno di giocare in casa e di essere quotidianamente protetti dal reticolo degli amici e dei parenti. Nella capitale, viceversa, si può incorrere in brutti incontri com’è capitato a Riina arrestato nel dicembre ’63 a un posto di blocco della polizia. Per di più Provenzano non ha bisogno di viverci per conoscere che cosa succede a Palermo. Uno dei più importanti esponenti della Democrazia Cristiana, il maggior partito italiano, è il figlio del barbiere di Corleone, si chiama Vito Ciancimino ed è cosa sua.

( Continua)

Martedì, 09 maggio 2006